第1期 / 第2期修了生の同窓会を長楽館で行いました

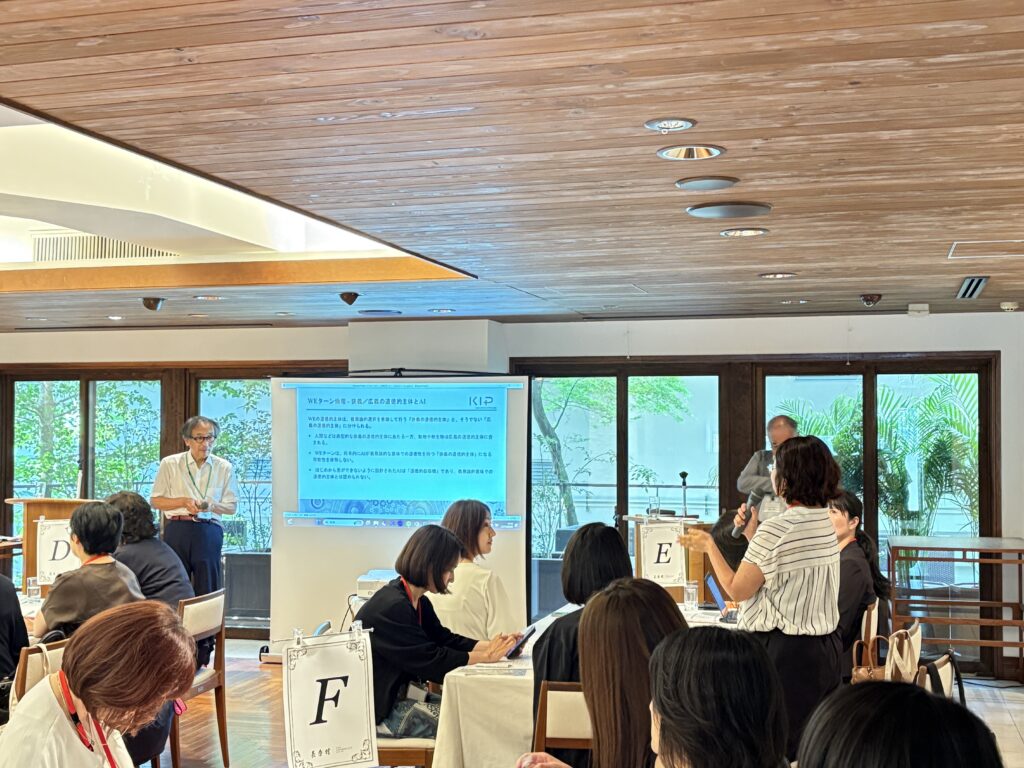

2025年7月5日(土)、WELプログラム第1期・第2期修了生の同窓会を京都・長楽館にて開催しました。当日は41名(第1期:16名、第2期:25名)が集い、初めて対面で顔を合わせる期を越えた交流が実現し、再会の喜びとともに、新たな対話が生まれる一日となりました。

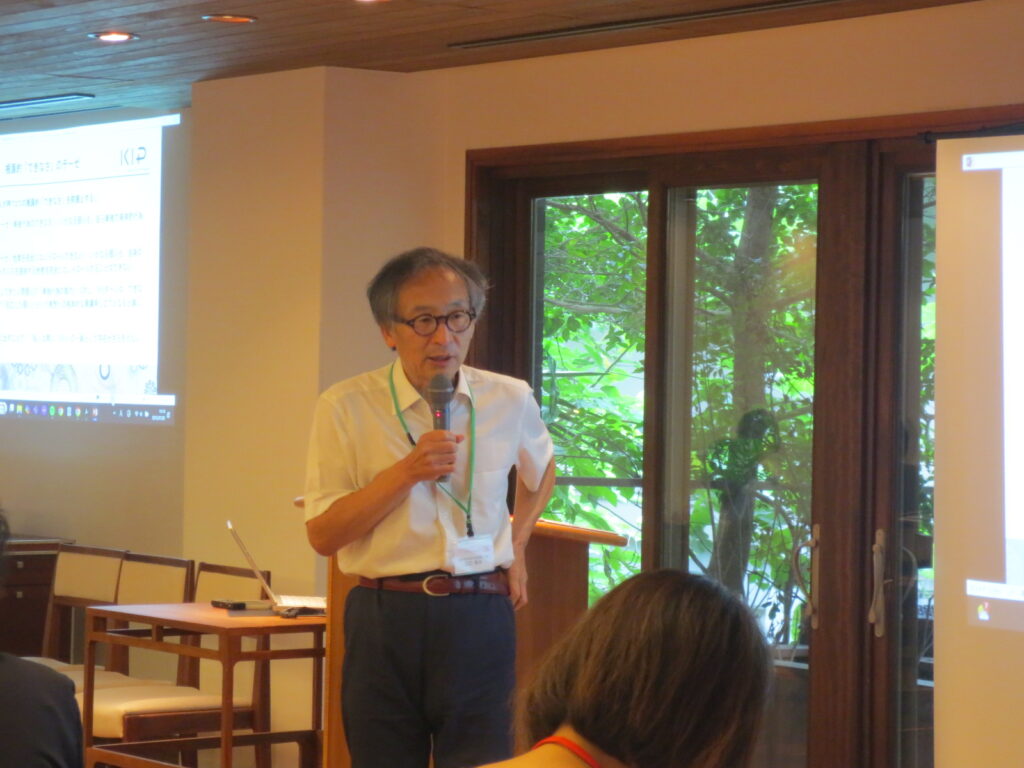

我喜屋まり子客員教授の司会で始まり、澤邉紀生院長とアスリ・チョルパン教授による挨拶に続き、出口康夫 教授(京都大学 哲学研究科 / 京都哲学研究所 共同代表理事)をお迎えし、「WEターン理論」をテーマにした特別講演が行われました。

◆出口康夫 教授による特別講演

講演の中心となった「WEターン理論」とは、私たちが普段「自分ひとりでやっている」と思っている行為が、実は多くの他者や環境、道具、制度などの支えによって成り立っているという考え方を出発点としています。たとえば自転車に乗る行為ひとつをとっても、自転車を発明・製造した人、道路や交通ルール、空気や重力などがそろってはじめて可能になるといいます。

ここでの「WE」には、人間だけでなく、AIやロボット、自然、人工物なども含まれ、共に行動する存在=マルチエージェントシステムという新しい視点が提案され、このように「一人では何もできない」という前提に立ち、行為の主体を「I(私)」ではなく「WE(私たち)」として捉え直す必要性を語っていただきました。

また、AIとの関係についても、AIを人間の「道具」や「奴隷」としてではなく、「仲間(フェロー)」として共に行動する存在と捉えるべきだと提唱されました。

講演後には活発な質疑応答が行われ、修了生からは以下のような質問が寄せられました。

「WEターン理論はSDGsやサステナビリティとどう関わるのか」

「私(I)中心」の近代的な価値観に対して、WEターンは不可逆的な大きな流れとなるのか」

「AIが進化する中で、人間との関係性はどうあるべきか」

これに対して出口教授は、WEターン理論が人間中心主義を超えて、人間だけでなく自然やAIを含んだ「より大きなWE」の視点を求めるものであり、まさにSDGsやサステナビリティの根幹とも共鳴すると説明しました。また、所有や経済についても「一人で独占する」のではなく、「共に預かり、守る」あり方が重要であり、これは日本の「三方よし」や現代のステークホルダー資本主義の思想にもつながると述べました。AIに関しては、単なる道具としてではなく、共に社会をつくる“仲間”として捉え、恐れるのではなく責任をもって育てていくことが必要であり、そのためには制度や教育を含めたエコシステムの整備が不可欠だと強調されました。

このような対話を通じて、参加者一人ひとりが、テクノロジーや倫理、経済における“私たち”のあり方を見つめ直し、WEターン理論が現代社会に新しい視点を投げかける知的フレームであることを深く実感する時間となりました。

◆テーマ別ディスカッション

コーヒーブレイクの後は、6チームに分かれたグループディスカッションを実施。テーマは「AIと人事・労働戦略」「ダイバーシティと人材確保」「M&Aとアクティビスト投資家」「地政学とサプライチェーン」など、現代の企業や社会が直面する課題をテーマに議論が行われました。

1期生と2期生がそれぞれの立場や経験をもとに意見を交わす中で、共通する悩みや視点が共有され、チーム毎の発表では「私たちが変えていく」という前向きな意見が浮かび上がりました。

出口教授の講演内容と重ね合わせながら、「人とAIの関係性」「多様な価値観の受容」「責任ある組織運営」など、WEターン理論の実践につながる視点も多く見られ、短時間ながらも濃密な議論の場となりました。

◆今回の同窓会の場で共有された感覚 ー「われわれ事」として社会を動かすー

出口教授が講演で語ったように、「WE」という視点は単なる哲学ではなく、私たちの仕事や組織、そして社会との関係を根本から問い直すものです。ある教員からは、「この同窓会の横のつながりこそが、社会を動かす現実的な力を持っている」との言葉も寄せられました。

社会や会社、制度や組織を“外から眺めるもの”ではなく、「私たち自身のもの」として捉え直す。そのような視点が、今回の同窓会では多くの参加者の間で自然に共有されていたように思います。

今回の同窓会は、単なる再会の場にとどまらず、「私たちはこれから何を選び、どう行動するか」という問いに向き合う貴重な機会となりました。

今後も、この「WE」の関係性を育みながら、互いに学び合い、支え合い、社会を少しずつ動かしていく― ―今回の同窓会は、その出発点としての意義をあらためて感じさせる場となりました。